信義街咾咕石黃宅|解讀台南百年老屋的新生命

跟著辰藝走進百年老宅

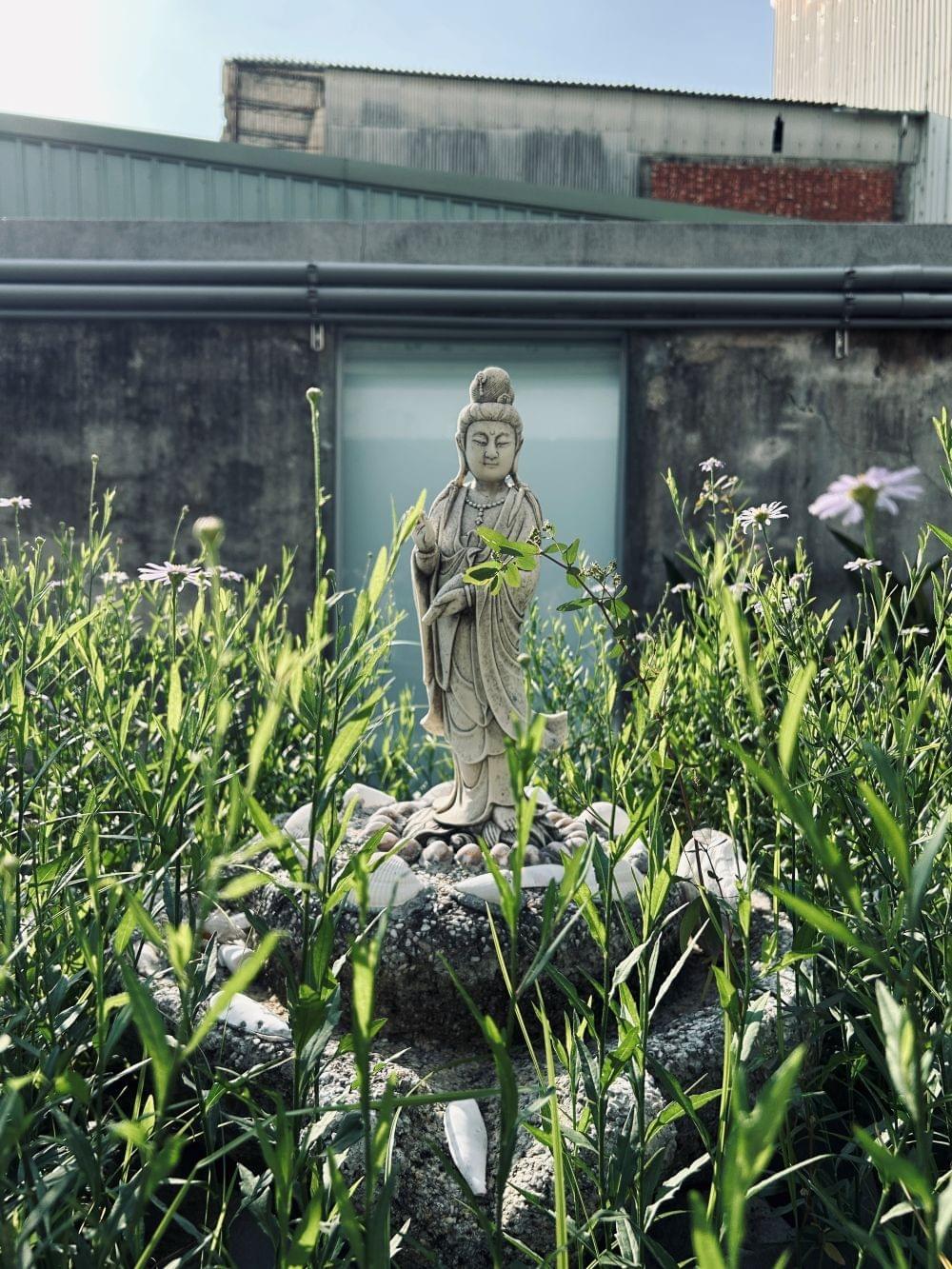

辰藝空間設計團對一同走進台南中西區信義街46巷,沿著彎曲的巷弄走入一片靜謐,我們與這座時光封存的建築不期而遇!咾咕石黃宅這幢建於1930年代的宅邸,不僅是建築史的一頁,更是一個城市記憶的容器。如今它蛻變為「建築美術館」,以全新姿態重新向大眾敞開,讓歷史與當代在空間中彼此對話。

從五條港繁華走來的建築記憶

咾咕石黃宅的誕生與台南五條港的興衰息息相關。這裡原是通往安平的重要水道,商船往來、郊商林立。黃宅所坐落的新港墘地段,舊稱「咾咕石港」,因當時運輸船隻經常使用咾咕石作為壓艙石而得名。作為室內設計師,我們總在意空間與脈絡的關係。這棟宅邸並非孤立存在,它根植於台南港埠文化的肌理,見證從商業繁華到工業轉型,最終回歸寧靜的歷史軌跡。它不僅是一幢建築,更是一部無聲的城市紀錄。

空間轉譯|從老宅到建築美術館

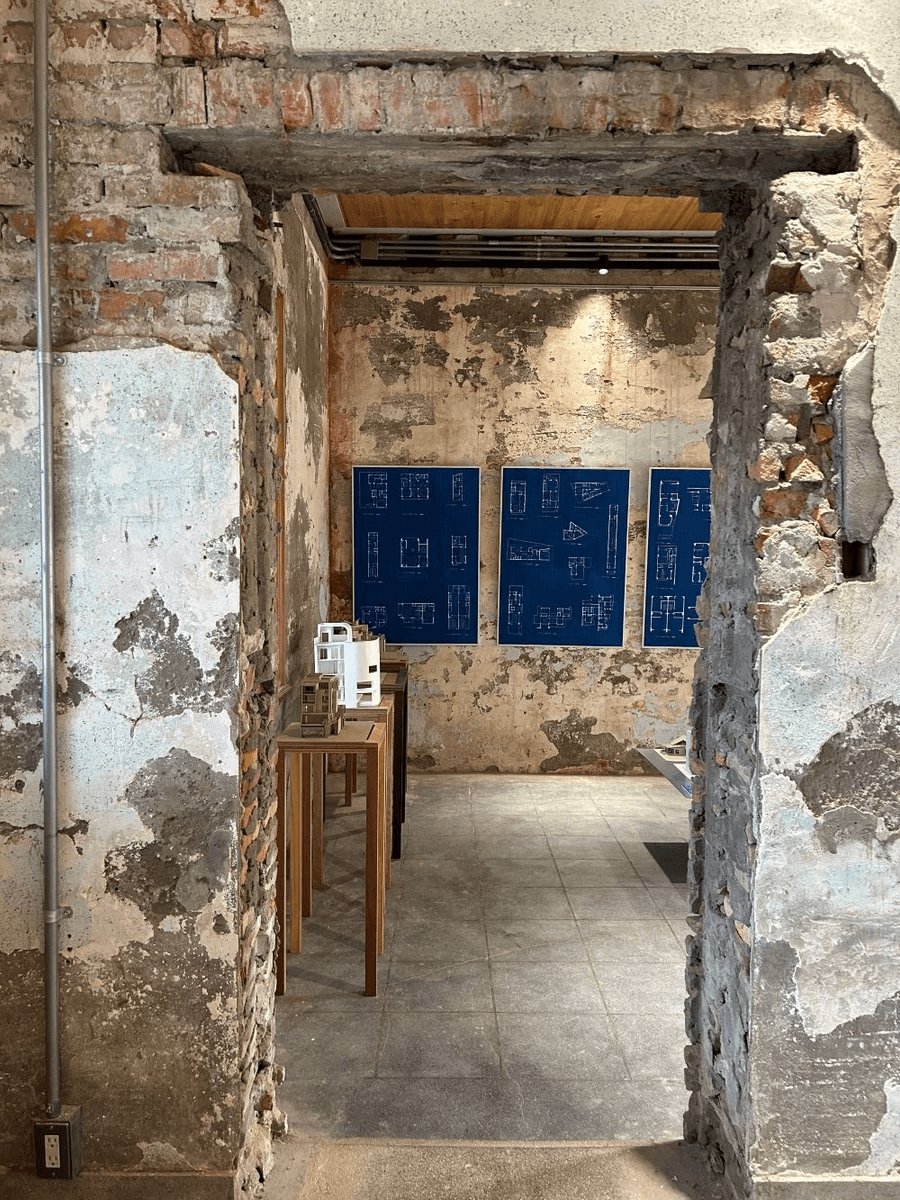

黃宅原計劃拆除重建,但在現任業主見到牌樓雕飾的那一刻,一切改變。他決定保留這座歷史空間,並委由「原型建築」與「原型結構」操刀修復。團隊秉持「最小干預」原則,保留每一處原貌與痕跡,並將結構視為敘事的一部分,實踐他們一貫的「從理解結構開始設計」哲學。

修復亮點值得關注

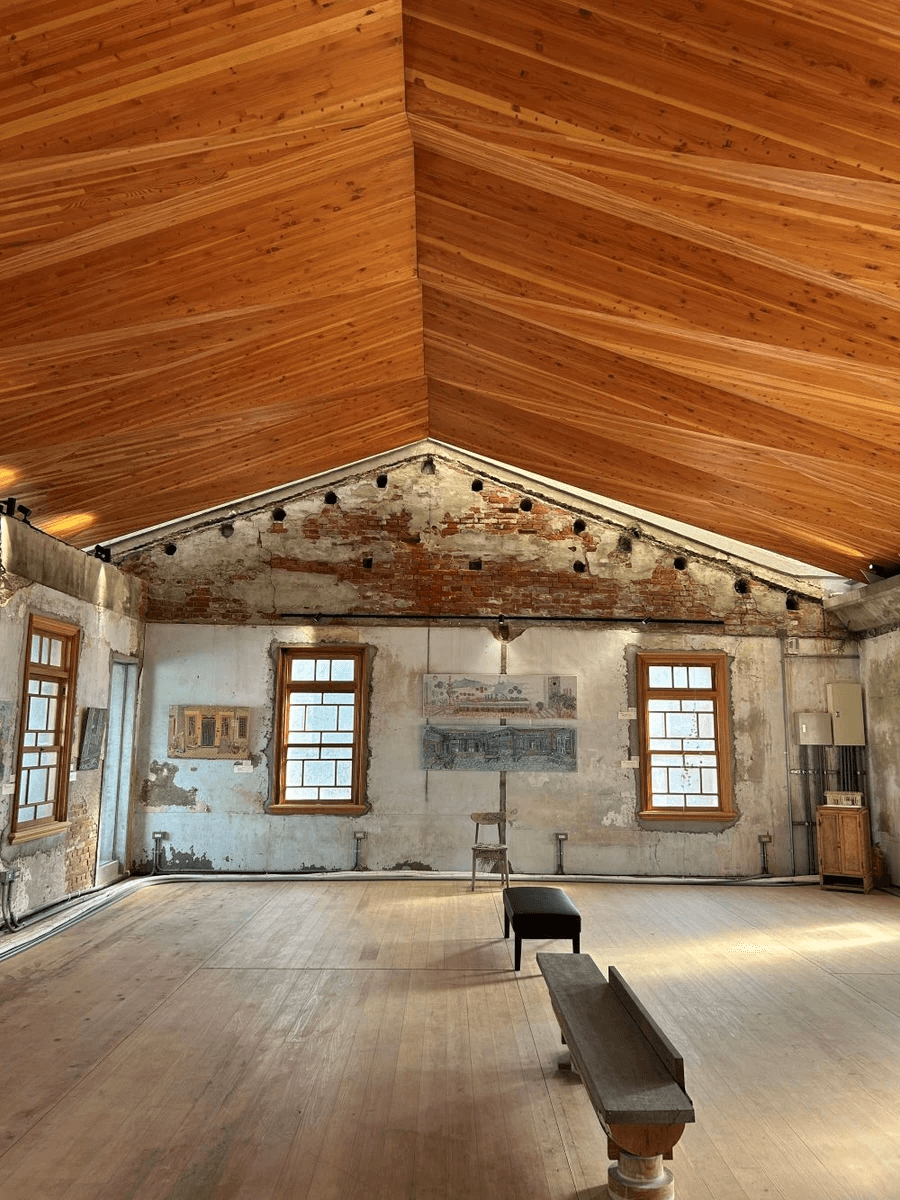

- 牆面與材質:原始牆體的石材、磚塊與剝落痕跡未被覆蓋,而是成為空間記憶的主體,呈現「時間的質地」。

- 木構折板屋頂:以新木構形式重建屋頂,運用折板結構呼應山形語彙,使光線在屋脊之間流動,產生律動感與現代性。

- 地坪「金繼」修復:原有石地板因老化產生裂痕,修復團隊採用金繼技法處理,不隱藏,而是轉化為設計亮點,讓破損成為詩意的開端。

- 光與通透性:巧妙的自然採光設計,導引光影入室,牽引空間流動,也強化建築與人的情感連結。

作為空間設計工作者,這樣的改造過程令人動容。不是全新設計的炫技,而是對空間本身語彙的深度聆聽與細膩轉譯。

空間的教育性與社會性

咾咕石黃宅的重生不僅是物理結構的復原,更是一場關於「空間公共性」的實驗。開幕首展由成功大學建築系策劃,以「地方 × 建築教育」為主題,讓建築學生透過實作與材料探索,重新理解地方與場域的關係。這座百年老宅成為教學基地,也成為設計實驗場、藝術創作展場。於此進行材料實驗、裝置創作、作品展出,甚至與社區居民對話, 展覽檔期也陸續推出:

- 2025台南建築三年展衛星展(7/18–8/31)

- ADA新銳建築展(9/5–9/25)

這裡不再只是觀賞空間,而是建築與藝術思考的孵化器,一處讓設計與創作話語落地的地方。

導覽中的設計細節體驗

我們團隊特地報名了導覽場次,過程中由原型建築團隊親自解說,每一處結構、紋理、材料選擇都被細細說明。你會發現,這棟老宅的「改造」並不喧鬧,而是讓每個轉角、每片牆面都說話,讓我們重新學會如何觀看建築的沉靜語言。導覽中得知業主也親臨現場,感受到他對保存文化資產的熱情與堅持。若非他的敏銳與執著,這座宅邸恐怕早已在城市更新下被抹除。

設計觀點|不完美的空間才最有生命力

空間設計往往追求極致與完美,但在咾咕石黃宅,我們學會欣賞破碎之美。那些未修飾的牆面斑駁、地板的裂縫、木材的風化痕跡,透過細緻的修復設計轉化為詩意的空間語言。我們特別欣賞「金繼」作為修復策略的選擇,這不只是手法,更是一種價值觀的展現:「不刻意隱藏缺陷,而是讓歷史的傷痕成為記憶的一部分。」這樣的設計態度,對於室內設計師而言,是一種值得深思與學習的精神。

一場與歷史共振的空間體驗

咾咕石黃宅,不只是建築,也不只是展覽館。它是一場設計與歷史、空間與記憶之間的深層對話。我們在這裡看到不只是過去的榮光,也看見空間未來的可能。作為室內設計師,我們相信每一處空間都值得被尊重、被傾聽,而黃宅正是一個鮮明的例子。它提醒我們:設計不是要征服空間,而是與空間共處、共生。如果您是以下這些人,推薦您來親身體驗與空間的對話:

- 對空間與時間交織感興趣的設計從業者

- 喜愛歷史建築與修復美學的旅人

- 關注地方文化與城市發展的教育者

- 渴望深入認識台南的你

部落格內容為辰藝室內設計公司所有,請勿任意挪用!